日前,曲阜师范大学生命科学学院易现峰教授团队在协同进化与适应性研究领域取得了重要突破,相关研究成果以“Global avian frugivore-fruit trait matching decreases towards the tropics”为题发表于国际顶级期刊《Global Change Biology》(原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70180),这是曲阜师大首次作为第一通讯作者单位在该期刊上发表研究成果。《Global Change Biology》由Wiley-Blackwell Publishing Ltd出版,为生态环境领域具有广泛影响力的顶级期刊,专注于报道全球变化相关的创新性研究成果,最新影响因子(IF)为10.8,五年平均影响因子为13,被SCI数据库收录(中科院大类和小类双一区Top)。

易现峰,二级教授,山东省高等学校青创科技计划“协同进化与适应”团队负责人,先后主持科技部“973”专题项目、国家自然科学基金项目、教育部新世纪优秀人才项目等重大科研攻关项目20余个,获省部级科学技术奖2项。近年来围绕种间关系和协同进化展开系统研究,相继在《Science》《Journal of Ecology》《Ecology Letters》《Global Ecology and Biogeography》《Microbiome》《Global Change Biology》等知名期刊上发表多篇高水平研究论文和评论。

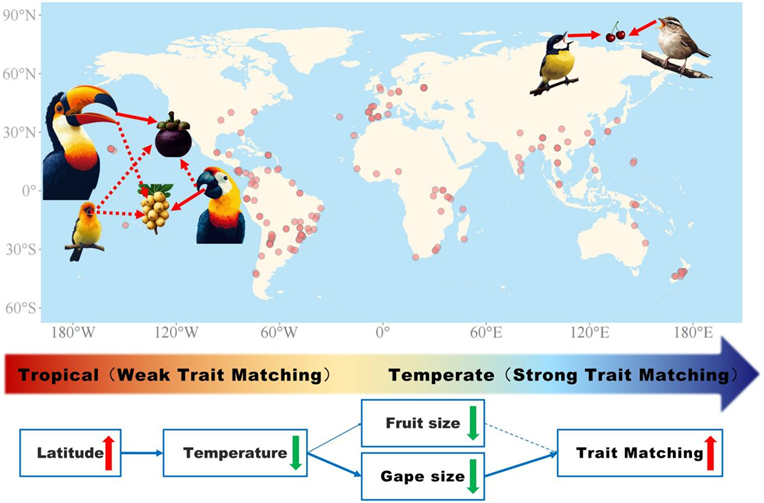

“通过长期的自然观察、精心的设计实验以及系统的数据分析,才能真正洞悉动植物之间相互作用的复杂机制。”易现峰教授自2005年起投身于野外定位研究、深耕动植物协同进化领域。他介绍,物种间功能性状匹配被认为是维持生态互作网络稳定性的重要机制。传统生态学理论推测,生物多样性较高的热带地区应表现出更强的互作特异性。然而,这一假说在全球尺度上尚未在动植物协同进化领域获得充分的实证支持,而易现峰教授团队的此次研究发现:在高纬度地区,鸟喙大小与果实大小的匹配程度更高,这首次揭示了性状匹配强度随纬度升高而增强的反直觉规律。

易现峰教授与亚当·密茨凯维奇大学的Zwolak教授一行在波兹南进行野外考察

“多学科的交叉融合、国内外的交流合作,对于推动知识创新、提升科研水平、解决全球性挑战,具有至关重要的作用。”易现峰教授作为本次研究问题和研究思路的提出者,基于自己前期在食果鸟类与果实互惠关系研究中取得的成果(Global Ecology and Biogeography, 2024, 33: 215-226),联合河南师范大学、河南科技大学及西华师范大学等多家科研机构,构建了涵盖全球200个食果鸟类-果实互作网络的数据集。“我们基于物种间互作原理,将动物学、生态学、生理学以及组学的理论与方法融为一体,推动对鼠类、鸟类与种子之间微妙关系的深入研究。”易现峰教授团队的研究为生态系统的恢复与保护开辟了全新的思路,为维护生物多样性与生态平衡提供了坚实的理论支撑。

“科学研究的价值不仅在于揭示自然规律,更在于将其转化为推动社会进步的动力。”易现峰教授认为,有关动植物关系的研究成果应当以更加生动的形式向公众传播,将科研成果与课堂教学相结合,唤起大众对生态保护的关注。易现峰教授曾在国际动物学大会、国际整合动物学学术研讨会、国际啮齿动物生物学与管理大会、中国动物学大会上组织10余次专题学术交流,对该领域研究起到了引领和推动作用。他还先后三次在国际知名刊物《Science》上撰写短评文章指出开展生物多样性保护以及动植物关系研究的重要性和紧迫性,参与央视国家公园纪录片制作的学术支持,开展公众科学项目让更多人深入了解动植物互作的重要性,提高公众积极参与生物多样性保护的自发性。