讲述人:余自言,系笔名,原名余治沿,文艺评论家,毕业于曲阜师范大学中文系。山东省文艺评论家协会会员,枣庄市文学艺术评论家协会副主席兼秘书长。《枣庄日报》社记者编辑,荣获“新闻工作者30年功勋奖章”。

时隔37年之后,每当我忆起在母校曲阜师范大学求学的种种情景,仍然感慨万千心潮难平!

感谢曲阜师大,她使一个不会写作文的懵懂中学生成为一名资深媒体人,尤其是在2023年我获得新闻出版总署颁发的“新闻工作者30年功勋奖章”时,深深地知道正是在曲师大短短四年的智慧启悟改变了我整个人生!

我是曲阜师范大学中文系88级的余治沿,1992年大学四年本科毕业后调入《枣庄日报》社,便开始启用余自言这个笔名。

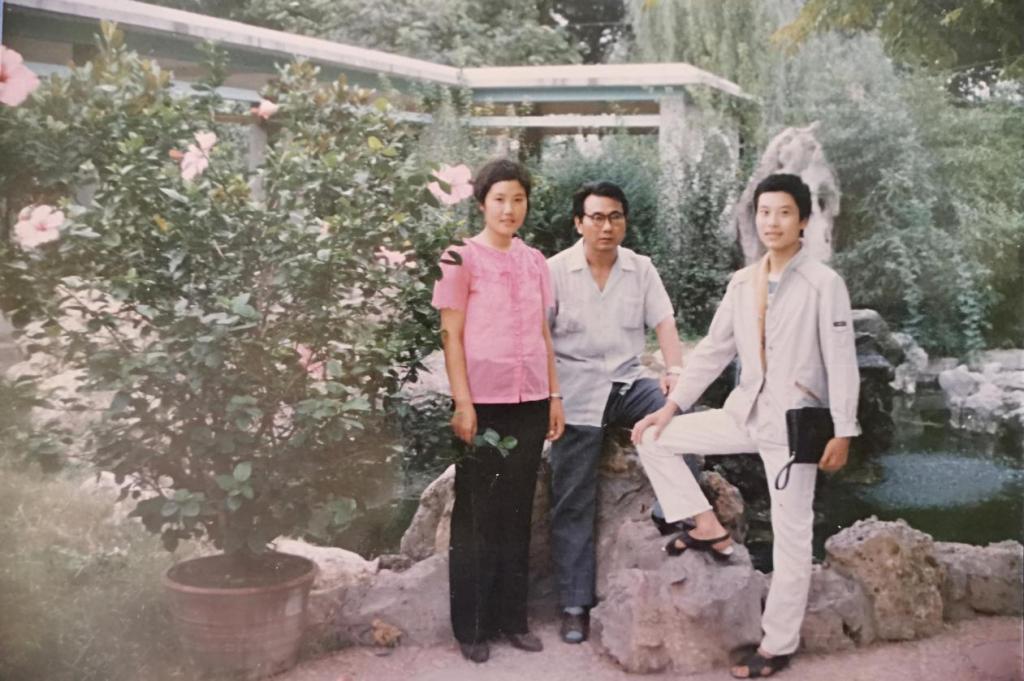

1988年9月,在父亲、三姐陪同下,第一次踏进美丽的曲师大校园(照片由余自言提供)

我始终认为悟性是对学生认真听讲与融会贯通的奖赏,但是何时能够真正地入脑入心却是难以把握的。

记得上大三着手筹备写毕业论文,我对冯骥才的小说《神鞭》《三寸金莲》《阴阳八卦》产生了浓厚兴趣,于是沉迷在他那用“津味”十足的语言体系所营造的传统文化魅力之中,并且陷入了深深地思索。正是这些深深地思索、长长地考量,使我拥有了思想;正是这些思想的力量,让我提起笔来感觉有许多话要说……

在这期间我先后看了导演张艺谋的《红高粱》《大红灯笼高高挂》《菊豆》,我被这三部电影所弥漫的红色氛围与象征意味深深打动,于是写了一篇影评《张艺谋的红色情结》,没想到第一次投稿便在影视报刊上发表了,自此我对写作产生了浓厚的兴趣。

到了大四,我完成了论文《古董情结·忧患意识·荒诞效应——论冯骥才历史风俗小说〈怪世奇谈〉系列》,教授我们现当代文学的李新宇老师认为写得挺好建议让我投稿。

论文发表后,我将杂志寄给住在天津的作家冯骥才。他回信说:“我很喜欢读你的文章,我的父亲曾在枣庄共事……”与信同时寄来的还有他签名的艺术散文集《浪漫的灵魂》。

之后我与冯老也通过电话,他告诉我很忙,他致力于中国非遗保护,后来他被称为“中国非遗保护第一人”,为中国的文化传承做出了重要贡献。这也可以看作是他“古董情结”结出的备受世界赞誉的硕果。

2008年夏,与大学同学单波在毕业20年同学聚会时留影(左一为余自言)

2018年6月,我们夫妻俩带着10岁的儿子去曲师大,让他感受一下我母校的学习氛围。那天适逢曲师大历史文化学院举办古籍修复与非遗活动。看到课桌上的古籍临摹字帖,我的儿子主动跑到桌前拿起笔认真地描摹起来。

这吸引了众多记者的关注,《光明日报》社的记者给予了现场直播。来自北京的国家图书馆副馆长张志清先生在现场看到后,高兴地说:“中国文化,后继有人!”并将他编撰的《书卷多情似故人》一书赠予二年级的小学生余齐飞,并签名勉励他好好学习。

是啊!曲师大承袭了屈子上下求索的执念,承袭了孔子诲人不倦的理念,才有了“考研神校”的江湖传奇,曲师校园里一帧帧生动的学习情境彰显了中国文脉绵延永续源远流长。

六年前,我到曲师大档案室去复印当年毕业的派遣证。看到楼前周边一个个年轻的大学生或背诵或读书,那么专注那么用心,这让我好生感动,比我们当年的学习氛围有过之而无不及。时间过去了三十多年,社会变化那么大,外面的欲望与诱惑那么多,始终没有改变校园内一个个学子的初心本色。

我永远的情结就是曲师大!